ふるさとの民話– category –

-

第二十三話 こうがい池

昔、飯川の変電所の近くに小さい池がありました。その池には、粗末な橋が一本架かっていました。 ある時、その池のそばを一人の女が通りかかりました。女は、 髪に美しい「こうがい」をさしていました。 女は、橋の上に来て、池に映った自分の姿をじつと見... -

第二十二話 にげだした神様

むかし、細口村のお宮が、「若宮」というところにあった時の話です。 その宮の下に、小さな池があったそうです。今は、土地改良事業で、その名残りもありません。 四季を通じて、その池へ、小さな流れがありました。その小さな池に、心ない人が、汚いよご... -

第二十一話 エメキ鳥

中挟と江曽の境の山手の辺りを、「向かい山」といいます。五月の中頃になると、この山から、人のうめき声に似た鳥の鳴き声が、聞かれます。 むかし、七尾に、「ひき山」つくりの名人がいました。ある年の「ひき山」まつりの前日、今までになく、できばえの... -

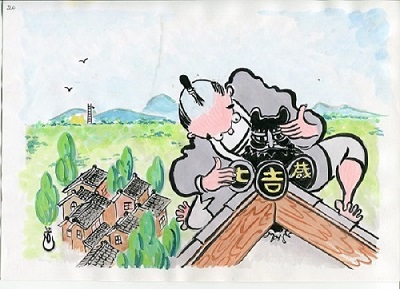

第二十話 吉兵衛瓦(かわら)

家々に、黒く光る屋根瓦があります。今、私たちは、この瓦(かわら)によって風雨や寒さ、暑さを防いで、快適に生活ができます。 昔、家の屋根は、草や板でできていたので、風や雪に壊れやすく、また火事にもなりやすかった人々は、たいへん苦労して、家を守... -

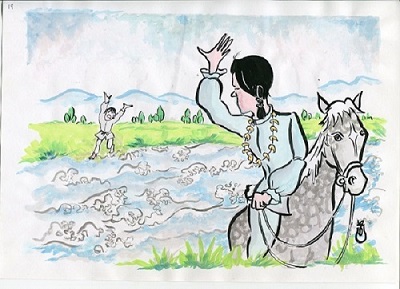

第十九話 常楽池と捨越川

徳田保育園の横にある用水池を『常楽池(じょうらくいけ)といいました。 この池と国道一五九線が接する片隅に、一つの石碑が建っています。 大文字で、「八幡正八幡宮」と書かれ、小文字で、「従是八丁」(これよりはっちょう)と書いてあります。 この碑が... -

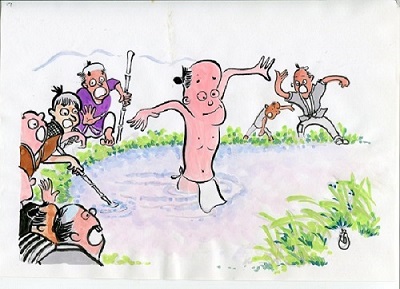

第十八話 かわうその話

音は、楽しみが少なかった。冬になると、子どもだちは、いろりを囲んで祖父母の「昔語り」を聞きながら夜を過ごすことを、楽しみの一つとしていた。 祖父が私たちに語ってくれた「昔語り」は、たくさんあるが、その中の話を一つ紹介する。 祖父が、城山の... -

第十七話 孫太郎池

八田の山奧の「谷内(やち)」というところに直径が二間ほどの小さな池があります。 昔、この池のそばに、村の若者たちが集まって、話し合っていました。 「この池の中を通って、向こう岸まで渡られるだろうか。」「途中で、背がたたんほど、深いところがあ... -

第十六話 牛ざきの石

昔、日本中に武士たちが戦っていたころのお話です。七尾城主の畠山氏は、超後の上杉謙信(うえすぎけんしん)と戦っていました。 謙信は、石動山までやってきて天平寺(てんぴょうじ)をかりやどとし、七尾城を攻める準備をしていました。 その頃、 七尾の塗師... -

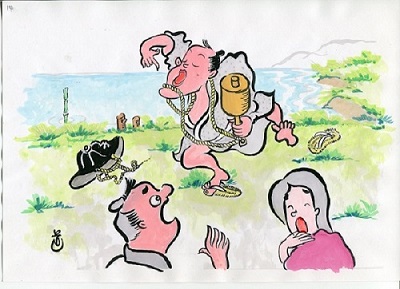

第十五話 きつね塚の相撲とり

下町の御陣屋(ごじんや)の付近に、『きつね塚』という、小さな塚があります。その昔、村の人々の楽しみは、草相撲を見ることでした。どの相撲場にも、たくさん見物人が、つめよっていました。 そのうち、大へん強い力士が現れました。 その力士は、羽咋の... -

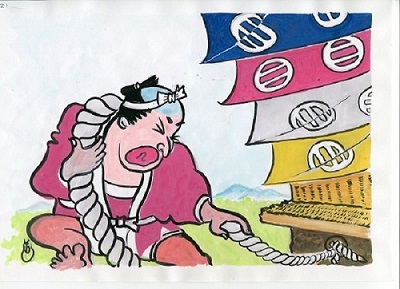

第十四話 兵衛の殿様

江戸時代の中頃、飯川の大池をつくったときのことである。飯川では、加賀藩の許可を受けて、江曽の境のところに、池をつくることになった。 昔のことで、池は、農業用水として、とても大切なものであり、つくるからには,少しでも大きな池を…と考えた。 縄...