家々に、黒く光る屋根瓦があります。

今、私たちは、この瓦(かわら)によって風雨や寒さ、暑さを防いで、快適に生活ができます。

昔、家の屋根は、草や板でできていたので、風や雪に壊れやすく、また火事にもなりやすかった人々は、たいへん苦労して、家を守ってきました。

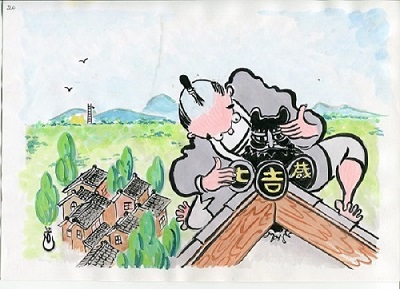

国分村の地主百姓の「吉兵衛」は屋根瓦をつくろうと思い立ちました。

「吉兵衛」は国分村からとなりの池崎村まで続く、山林を所有しておりました。そして、その山には、瓦つくりに適した、たいへん良質の原料となる粘土がありました。

「吉兵衛」は、池崎村の肝煎(きもいり)「代兵衛」と相談して、越前の国(福井県)から、「七蔵」という、細工職人を招きました。 そして、堅田というところに、窯を築き、瓦つくりを始めました。

こうして出来上がった瓦は、丈夫で形もよく、 『吉兵衛瓦』といわれて、広く知れわりました。

そのとき作られた細工瓦(鬼瓦)には、越前七蔵の名を彫り、軒瓦には、(吉)」の字の印を彫り込みました。

それらの瓦は国分村の薬師堂や八幡村の正八幡宮の屋根に使われました。

その後、瓦つくりの技は、国分や細口をはじめ近隣の村々にも伝わり、多くの揚所で、瓦が作られるようになりました。

また、ある一時期には、当時の加賀藩の重要生産物である「塩つくり」の燃料が、不足するという理由で、「瓦つくり」が差し止められたことがありました。

しかし「吉兵衛」たちの陳情によって、「瓦つ<り」が許され、再び「瓦つくり」が読けられました。

そんな中から、越前の細工師七蔵から、直伝を受けた中川原村の久三郎は、更に、改良を加えました。

そして、国分村の鯨山神明神社、大野木村の秋葉神社、万行村の清水観音などに、その優れた作品を残し、今に伝えています。 現代の『能登瓦』も、雪や霜に強く、北国の気候によく合うので、たいへん重宝されています。じつは、『吉兵衛瓦』が、その元祖なのです。