ふるさとの民話– category –

-

第六十三話 白馬の地名と登美さんの名前の由来

昔、大国主おおくにぬしの命みことが白馬においであそばれた時に、馬が疲れ果てて倒れてしまいました。その時、「とびすけ」さんの家の前の泉水から、元気な白い馬が飛び出てきたそうです。 「どうぞこの馬に乗って下さい。」と「とびすけ」さんは、大国主... -

第六十二話 白馬の四ヶ村祭

四ヶ村祭は、春は四月二日、秋は九月八日に行われる辻祭りでした。四ヶ村とは、下町、飯川町、白馬町、若林町を指し、氏子が四ヶ村が持っている神輿を担いで村々を回りました。神主さんが村の辻でゴザを引いて祝詞のりとを上げるところへ、お酒やお米、花... -

第六十一話 堂前の由来

白馬町地内の旧道と前川から西側に向かう狭い道が交差する四つ辻は、裏山に神仏一体のお堂が建っていたことから、昔から「堂の前」と言われていました。 お堂が建っていた所は、地面は平らで、少し段になっており、昔は湧き水が流れ、池もありました。最後... -

第六十話 かつけ地蔵

八幡の国道のわきに、ぼん字を彫り刻んだ板碑(いたび)を背中にして、一基の地蔵がまつられています。 昔、七尾に住む早川千之助という武士が、かっけにかかった時、夢の中に仏様があらわれて、かつけが治ったと伝えられています。 また、このお堂は、小川... -

第五十九話 実盛塚

昔、源平合戦がおこなわれた時、斉藤実盛(さいとうさねもり)は、加質の地で無念な最後をとげました。 ちょうどそこに八田出身の者がいて、実盛の身につけていたものを持って、八田へ逃け帰りました そして、持ってきた責重品を塚に埋めて、実盛の霊をまつ... -

第五十八話 雨ごいの数珠

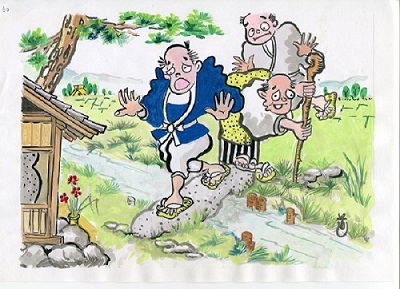

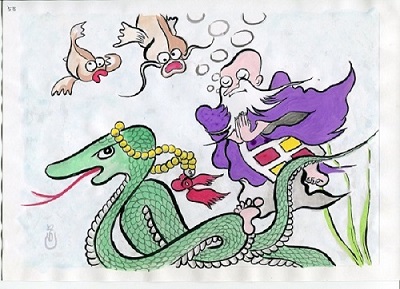

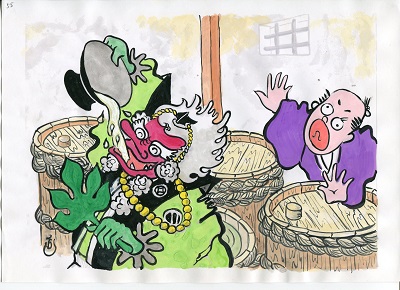

昔、能登の国中が「百日照り」といって、夏の間、雨が一粒も降らなかったときのことです。 七尾の近在、三+ケ村のお百姓だちは、雨が降るのを待ちきれず、飯川の光善寺の法印さんのところに行って、「八田の蛇(じゃ)池で、どうか雨ごい(日照りの時、雨が降... -

第五十七話 妙靱神社の剣

現在は、「妙靱白石神社」と申しますが、まだ、妙靱、白石神社と別々だった頃のお話でございます。 昔、大国主命が、 本宮さんにいらっしやった頃、時々、八田へお通いになりました。 そこの宮山(現在「宮のくぼ」とよばれている)に、お妃様が、いらっしゃ... -

第五十六話 飯川町の大ケアキ②

この大ケアキに、今ひとつの話がある。この大木は、地上から約一丈ほどのところで、二股に分かれ、 ふた抱えほどもある大石がのっかかっているという。 弁慶が、義経と奥州へ落ちのびる際、ここを通り合わせ、その時、載せたものと伝えられている。 『天狗... -

第五十五話 飯川町の大ケアキ

飯川町に、周り二丈七尺、 高さ十五間、樹齢五百年と言われる「ケアキの木」がある。 シメ縄が卷かれ、天然記念物となっている。昔は、頓聴寺の境内であったそうで、いつの頃からか、この大木に天狗さんが住むようになった。 この木の向かい側には、七尾酒... -

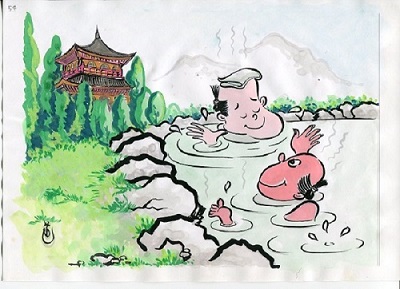

第五十四話 薬師の湯

昔、同ヶ谷内の丘に、薬師堂があった。(現今、その跡に礎石や石碑がある。)そのそばに、細々した湯が湧いていた。 八田の村人たちは、いつも、その温かい泉を大切にしていた。村人たちは、その湯につかり、春や夏には、農作業の疲れをいやしました。 冬に...