ふるさとの民話2– category –

-

第四十八話 泣く子も黙る「椎の木の天狗さん

観音森の程近い源十屋敷があったそうな。その周りは、うっそうと樹木が茂っていたそうな。その屋敷に、一本の椎の大木があったそうな。 ずっと昔から、「天狗さんが、住みついていた。」と言い伝えられて」いたそうな。近所の子どもらが、いたずらをしたり... -

第四十七話 ホトトギスになった男

その昔、國下、八田、千野の山際に、二人の兄弟がいました。弟は、たいへん兄思いでした。しかし、兄は、たいそう疑い深い人でした。兄は体が弱く、いつも家に引きこもっていました。 兄は、山へ行った弟のことを、ふと考えました。「今頃、弟は、山できっ... -

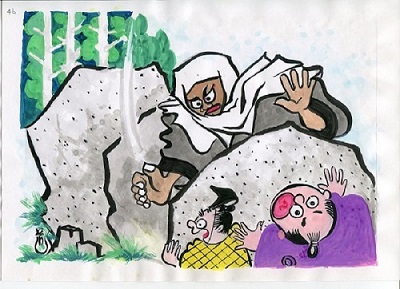

第四十六話 弁慶の割石

江曽の川上に、真っ二つに割れた巨石があった。川が荒れ、その巨石は、埋もれてしまったが‥その昔、弁慶が、此の地を通りかかった時、山の神に「お前は、たいへん力持ちだと聞いているがどれほどなのか。」と、からかわれた。 怒った弁慶は「よし、見てい... -

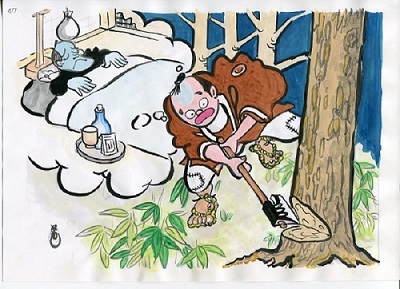

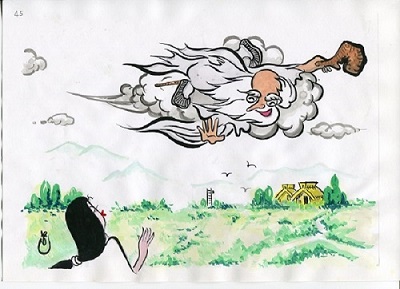

第四十五話 米の仙人

能登国分寺が、栄えていた頃、大勢のお坊さんが、能登国分寺で修行していました。その中で、能登の陽勝(ようしょう)というお坊さんは、偉くなって比叡山にあがり、大僧正になりました。 能登の陽勝は、さらに、仏法を修行するため、大和の吉野山にこもり... -

第四十四話 弘法様の水

江曽山から、多根のコロサへ通じる峠の道端に『弘法様の水』と、呼ばれる小さな出水がある。その昔、弘法大師が、石動山へお登りになられた時、お授け下された出水だとの、伝説があります。 いまでも、地元では、この出水を『弘法様の水』と、呼んでおりま... -

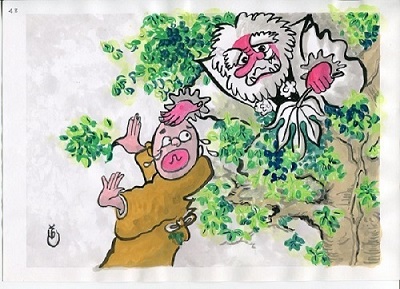

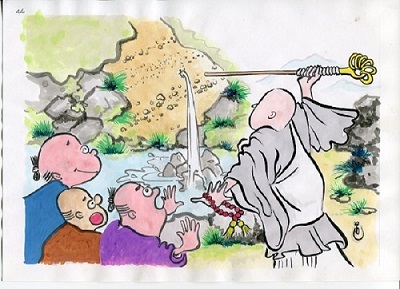

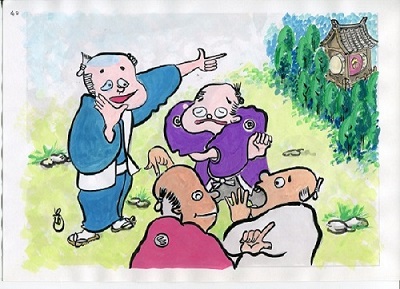

第四十三話 大木の天狗様

天狗様とは、赤いかをして、その鼻は、たいへん高く、ある面では、神様の代名詞に使われている。 天狗様が、ひとたび、その姿を現すと、万物すべて、恐れて平伏するという。その天狗様が居住とするところは、大木の上である。 天狗様は、酒を好み、いつも... -

第四十二話 松の池の「めいしろ」

飯川の光善寺に、寺小屋があった頃のお話です白馬村の子どもも、その寺小屋へ通っておりました。 手習いやソロバンが終わっても、子どもたちは遊んでいて、すぐに、帰ろうとしませんでした。その度に、寺の法さまが、「早う、帰れや暗くなると、松の池から... -

第四十一話 黄金の神輿

八幡神社の後方に、周囲7・8間ほどの小さい池があり、「黄金の神輿」が、埋まつているといいます。 その昔、城山の畠山氏が栄えた頃、八幡神社とも深いつながりがありました。そして、八幡神社にほ、畠山氏の神輿が置いてありました。 ところが、城山は... -

第四十話 三ケ村の池と大太鼓

八田の奥山に、「三ケ村の池」といって、二つの大池が、二段になっている。 「三ケ村」というのは、「八田と国下、中挟」をいう。「三ケ村」は、この池の水で、それそれの田んぼの用水をまかなっていた。 池は、八田の奧山というが、本当は多根コロサと江... -

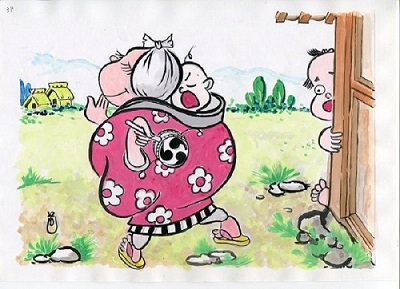

第三十九話 かなはんのべやさ(下女)

飯川のかなはんに、のん気というか、ものに動じない「べやさ」がいた。 下男たちも、彼女には、まったく頭が上がらない。そこで、下男たちは、一度、びっくりさせてやろうと、一計を案じた。 夏の昼下がり、「べやさ」が、うとうとしているのを、下男だち...