ふるさとの民話2– category –

-

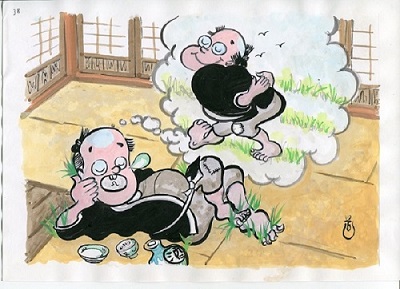

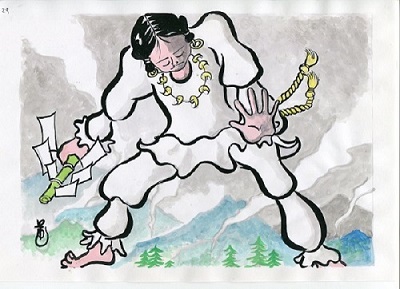

第三十八話 多根の麦太郎

多根の村は、山間地にあり、冬が早く、春が遅い。農産物は、里より、よほどできなかった。 いつの時代か、村には、たいへん、辛抱強い男がいた。畑にまいた麦を、裸足で踏まえ、体温で発芽させていた。 そして、りつぱな麦を作り、良質の麦種を産出した。... -

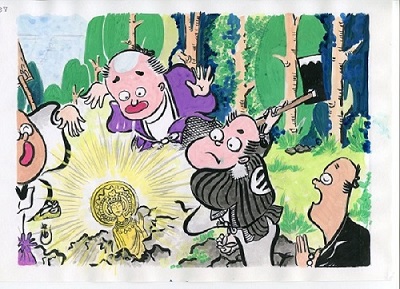

第三十七話 練藪の観音

石崎の漁師が、網を、入れても入れても、魚が、とれない日が続いた。 おかしいおかしいと思いながら、漁師たちは、 漁を続けていた。すると、海がキラキラ光り、どこからか、光が射し込んでいるのに気づいた。 不思議に思い、その方角、八田中挟の山の山頂... -

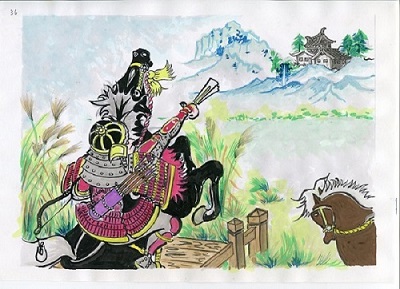

第三十六話 戻橋(もどり橋)

千野町から流れ出て、徳田と矢田郷の境を流れ、国道一五九号線を横切る、小さな川がある。 この小川にかけられた一つの橋を、「戻橋(もどり橋)」と呼んでいる。 上杉謙信が、 城山の畠山氏を攻めた時、城山の城は、城塞堅固で、上杉謙信は、容易に、攻め落... -

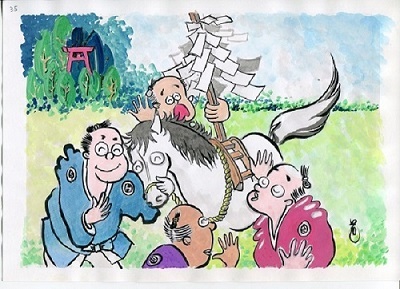

第三十五話 若宮の神さんと四ケ村祭

院内の四ヶ村祭の神さんは、八幡様で、鎌倉の八幡宮の分身を、お請け申して、まつられたものである。 その昔、白馬村の「とびすけ」さん、下村の「もっとも」さん、飯川村能登坂の「ひちりよも」さん、若林村荒牧の「へよぅよも」さんの四人がはるばる、鎌... -

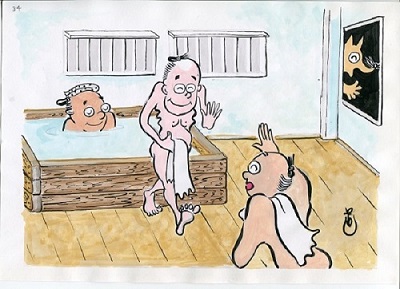

第三十四話 原次郎ぎつねの嫁入り

昔、一軒のさらし屋が、七尾にありました。息子が、嫁さんをもらった、あくる朝のことでしだ。 息子が、目を覚まして、 隣をみると、「妙観院の弁天様」が、眠っていらっしゃるので、びっくり仰天、 家中、大騒ぎになりました。 そこで、さらし屋の主人は... -

第三十三話 手洗い石

明治二十五年生まれの「杉森志げさん」が、子どもの頃を、思い出しで、こんな話をしてくれました。 『千野の上出に、兵五郎屋敷というところがあったわいね。そこに、小高い築山が、あったわいね。今、まわりは、田んぼになっとるけど、その頃は、築山が、... -

第三十二話 コロサの由来

多根町「コロサ」の地名は、カナ書きです。地元の人たちに、そのわけを尋ねると、「コ」は、狐(きつね)、「ロ」は、狼(おおかみ)「サ」は、猿(さる)の意味で、昔から、狐や狼、猿が、たくさんいたから、「コロサ」とカナ書きになっている。』と、教えてく... -

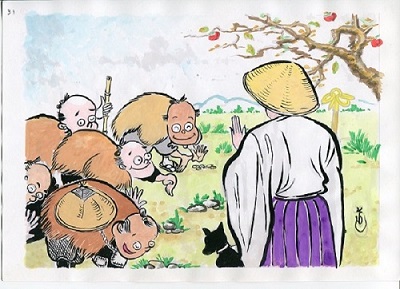

第三十一話 七度半の使い

昔、石動山には、三百余りの寺社がありました。北陸七ヶ国から、多くの人たちが、参詣に訪れて、たいそう、栄えていたそうです。 そのころ、多根村の人たちは、家業のかたわら、石動山へ行って、いろいろな仕事を手伝ったり、品物を用立てたりしていました... -

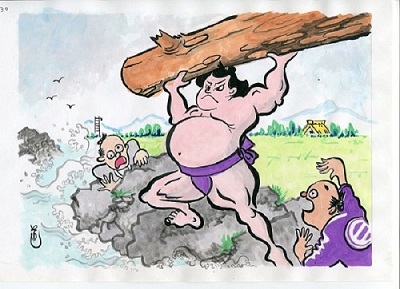

第三十話 石火矢米蔵関の話

幕末から、明治初期にかけて、江曽档(あて)が柱木に最も適しているということで、好んで用いられました。 遠方からも、木材商人が訪れました。村の人だちの大半が、木材の挽(ひき)出しや荷車引きなどで働いていました。 そして、娯楽といえば、草相撲をみ... -

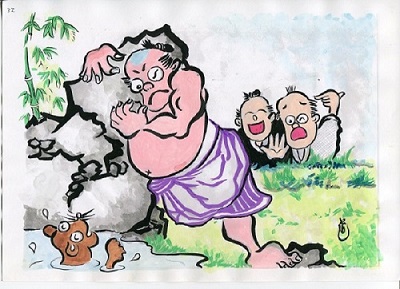

第二十九話 巨人(おおびと)の足跡

今は昔、神様方が、世の中に、たくさん、居られたときのお話です。 田には田の神様が…、山には、山の神様が居ました。私たちが、子どもの頃、寺から後の山へ通じる道がありました。 真夜中、コ-ンコ-ンと、キツネの鳴く声が闇にこだまして、神秘な山の...