幕末から、明治初期にかけて、江曽档(あて)が柱木に最も適しているということで、好んで用いられました。

遠方からも、木材商人が訪れました。

村の人だちの大半が、木材の挽(ひき)出しや荷車引きなどで働いていました。

そして、娯楽といえば、草相撲をみたり、毎年、秋のうら祭りに、盤持ち大会や俵担ぎなど、力自慢を競い合うことでした。

そんなとき、江曽に、一人の若者が、めきめきと力をつけ、立派に成長していきました。

村では、春の苗代(なわしろ)時に、重い石を引き回しながら、田の土を柔らかくする風習がありました。

そんなとき、若者は、力強さを発揮し、村の人たちから、たいへん喜ばれたそうです。

この人こそが、後の「石火矢米蔵関」という人でした。

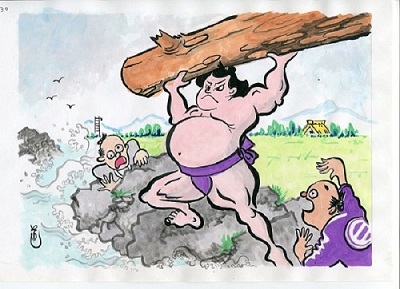

この村では、知らない者かいないくらい、強いお相撲さんでした。 ある年、 降り続いた長雨のため、林道や橋桁が崩れ落ち、復旧の見通しが、全<、立たないくらいの被害が出ました。せっかく、挽き出した木材が、山から運び出せなくなったのです。

木材商人たちは、もちろん、林業に従事していた人々も、困ってしまいました。

そこで、思いついたのが、水の量が少し退いた頃、川を利用して、七尾まで、木材を運ぼうということでした。

人夫たちは、木材を、次々と、川へ流し、八幡の川まで来ました。(その頃の川は、今と違い、浅くて堤防も丈夫ではありませんでした。)

八幡の村の人たちは、これをみて、大勢、集まってきました。そして、提防がきれたら、どうしてくれる。」と、木材の行く手を塞いでしまいました。

江曽の人たちは、この窮状を説明して、何とか通してもらいたいと頼みましたが、受け付けてもらえず困り果てていました。

この話を聞いた「石火矢関」は、さつそく、 八幡の村の人たちに会い、「私に免じて、この揚は、なんとか、通してもらえないか。」と、三拝九拝の末、自分が責任を負うという、厳しい条件付きで、ようやく、許しを得ました。

そして、無事に、七尾まで、木材を運ふことができたそうです。「石火矢関」の没後、村の人たちは、この功績に感謝し、旧道の能登坂(のとさか)入り口に、石碑を建てました。

そして、この功績を忍ぶと共に日夜、災害から守ってもらったそうです。

その当時、 盤持ち大会に使った石は、今でも、白山神社に保存されています。