ふるさとの民話– category –

-

第五十三話 「そこなしの池」(底無しの池)

そこなしの池(またの名、釣鐘池)のあたりに、昔、「金剛坊、融福院」という、寺がありました。 いつの時代か、大いに栄えていたらしいという。ところが、戦国時代、上杉勢が、城山を攻めに来たとき、行き帰りか、能登坂付近の戦いがありました。 その戦い... -

第五十二話 絹布に包まれた落とし子

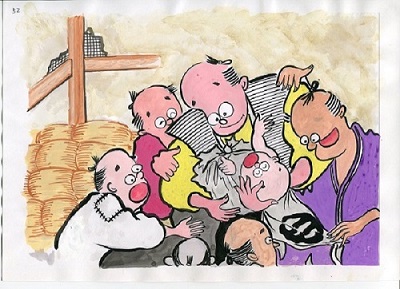

若林は、一説に、この土地一帯が、繁茂した林であり、観音森と火の宮森と呼ばれていました。畠山氏が、城を築いた時、この一帯から、用材を切り出したと伝わっています。 その昔、用材を切り出した観音森の近くに、納屋がありました。ある日、その納屋から... -

第五十一話 天狗さまの太鼓

今から七十年ほど前のことです。飯川の村のどこかから、聞こえてくるのでした。 その昔は、外に仕事をしていても、聞こえる、道を歩いていても、聞こえる、家の中にいても、聞こえる、と言った具合で、なかなか大きな音でした。 太鼓の音を聞いた村人たち... -

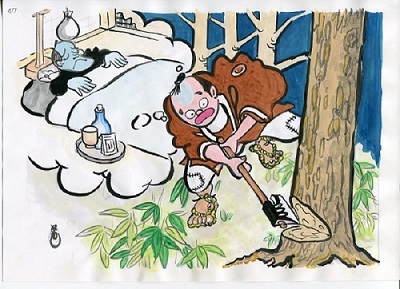

第五十話 「ところ」のごんざんさ

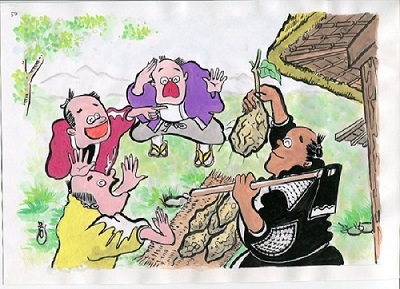

山芋によく似た「ところ」というものがある。山芋と違い、山のどこにでもあり、また、掘りやすい。飯川に、「ごんざんさ」という男がいた。足まめに、山へ通い、山芋を掘ってきていた。 「おやっさん、今も、でかいこそ、掘ってきたね。」「いやいや、たく... -

第四十九話 刀池

若林の久の木寄りに、小さな池がある。この池は、水の取り入れ口がなく、雨水と出水を溜めて、感慨に当てている。 また、以前水の取り入れ口だったと思われる箇所に、小高い塚(ショウライ塚)のようなものがある。 その昔、この付近は、石塚合戦があった... -

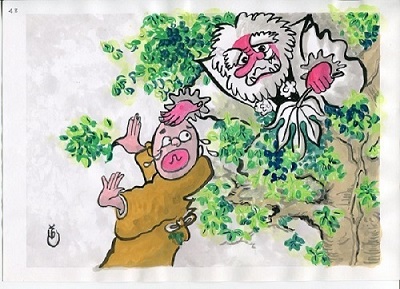

第四十八話 泣く子も黙る「椎の木の天狗さん

観音森の程近い源十屋敷があったそうな。その周りは、うっそうと樹木が茂っていたそうな。その屋敷に、一本の椎の大木があったそうな。 ずっと昔から、「天狗さんが、住みついていた。」と言い伝えられて」いたそうな。近所の子どもらが、いたずらをしたり... -

第四十七話 ホトトギスになった男

その昔、國下、八田、千野の山際に、二人の兄弟がいました。弟は、たいへん兄思いでした。しかし、兄は、たいそう疑い深い人でした。兄は体が弱く、いつも家に引きこもっていました。 兄は、山へ行った弟のことを、ふと考えました。「今頃、弟は、山できっ... -

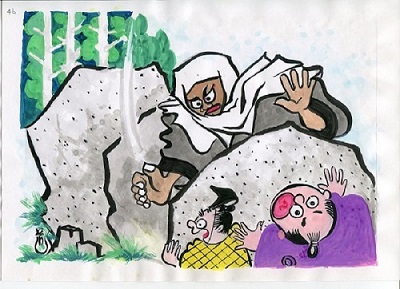

第四十六話 弁慶の割石

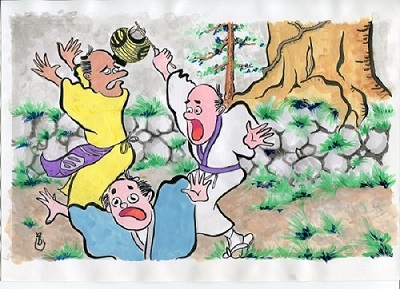

江曽の川上に、真っ二つに割れた巨石があった。川が荒れ、その巨石は、埋もれてしまったが‥その昔、弁慶が、此の地を通りかかった時、山の神に「お前は、たいへん力持ちだと聞いているがどれほどなのか。」と、からかわれた。 怒った弁慶は「よし、見てい... -

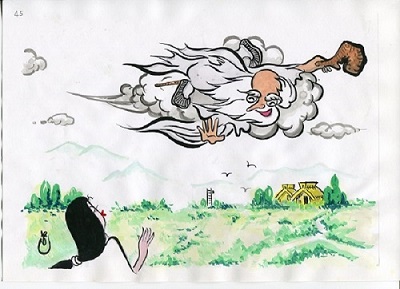

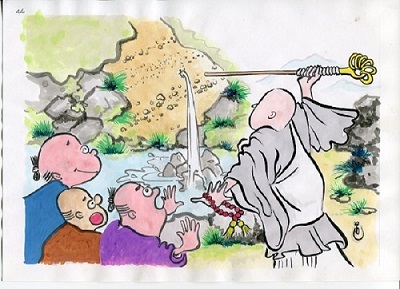

第四十五話 米の仙人

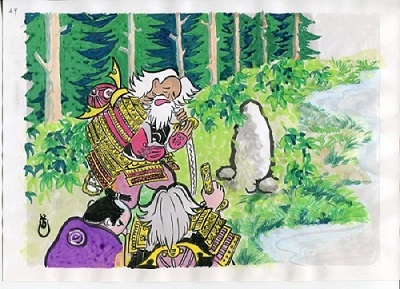

能登国分寺が、栄えていた頃、大勢のお坊さんが、能登国分寺で修行していました。その中で、能登の陽勝(ようしょう)というお坊さんは、偉くなって比叡山にあがり、大僧正になりました。 能登の陽勝は、さらに、仏法を修行するため、大和の吉野山にこもり... -

第四十四話 弘法様の水

江曽山から、多根のコロサへ通じる峠の道端に『弘法様の水』と、呼ばれる小さな出水がある。その昔、弘法大師が、石動山へお登りになられた時、お授け下された出水だとの、伝説があります。 いまでも、地元では、この出水を『弘法様の水』と、呼んでおりま...