ふるさとの民話– category –

-

第三十三話 手洗い石

明治二十五年生まれの「杉森志げさん」が、子どもの頃を、思い出しで、こんな話をしてくれました。 『千野の上出に、兵五郎屋敷というところがあったわいね。そこに、小高い築山が、あったわいね。今、まわりは、田んぼになっとるけど、その頃は、築山が、... -

第三十二話 コロサの由来

多根町「コロサ」の地名は、カナ書きです。地元の人たちに、そのわけを尋ねると、「コ」は、狐(きつね)、「ロ」は、狼(おおかみ)「サ」は、猿(さる)の意味で、昔から、狐や狼、猿が、たくさんいたから、「コロサ」とカナ書きになっている。』と、教えてく... -

第三十一話 七度半の使い

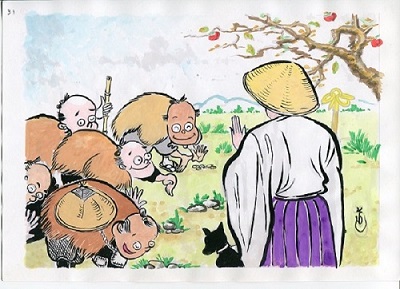

昔、石動山には、三百余りの寺社がありました。北陸七ヶ国から、多くの人たちが、参詣に訪れて、たいそう、栄えていたそうです。 そのころ、多根村の人たちは、家業のかたわら、石動山へ行って、いろいろな仕事を手伝ったり、品物を用立てたりしていました... -

第三十話 石火矢米蔵関の話

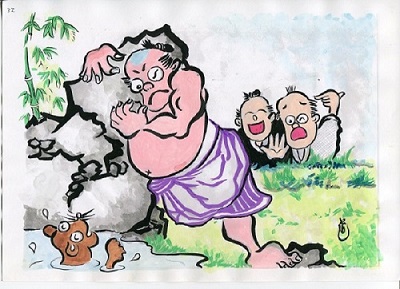

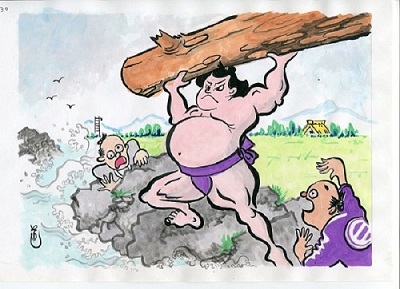

幕末から、明治初期にかけて、江曽档(あて)が柱木に最も適しているということで、好んで用いられました。 遠方からも、木材商人が訪れました。村の人だちの大半が、木材の挽(ひき)出しや荷車引きなどで働いていました。 そして、娯楽といえば、草相撲をみ... -

第二十九話 巨人(おおびと)の足跡

今は昔、神様方が、世の中に、たくさん、居られたときのお話です。 田には田の神様が…、山には、山の神様が居ました。私たちが、子どもの頃、寺から後の山へ通じる道がありました。 真夜中、コ-ンコ-ンと、キツネの鳴く声が闇にこだまして、神秘な山の... -

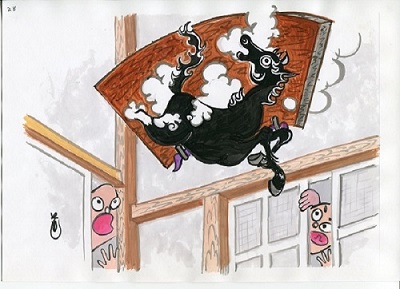

第二十八話 八幡神社の絵馬

八幡町の神社に黒く墨で塗りつぶした一枚の絵馬が掛かつている。 昔、八幡に威勢のよい、すばらしい一 頭の黒馬がいた。ところが、ふとしたことがら死んでしまった。 村人たちはたいへん惜しいことだと思い八幡神社へ絵馬にして掲げた。 絵馬のできぐあい... -

第二十七話 紅づけの銭

七尾街道の戻り橋のわきに、国分村の伝左工門さんが、 質屋を営んでいました。質屋の商売は、とても繁盛していました。 しかし、店のある場所は、野手道の一軒家でした。そのため、店が、たびたび、盜賊にねらわれ伝左工門さんは、困っていました。 ある時... -

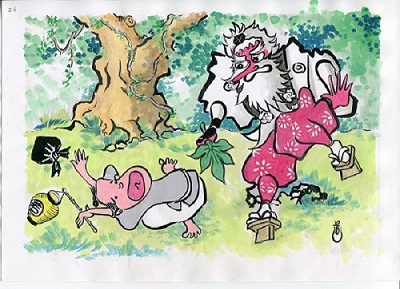

第二十六話 兵衛どんのてんぐ様

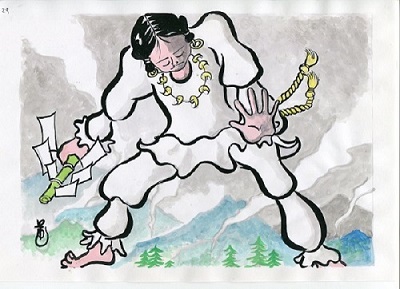

国分高井の鷹合兵衛家は、代々、肝煎役をつとめた家です。広い屋敷に、 水がめを三個ものせた、茅葺寺屋根の大きな家でした。 奥座敷横の十五畳間が「てんぐ様の間」と呼ばれていました。家のうしろに、直径八尺もあるタブの巨木に、大蛇のような藤のつる... -

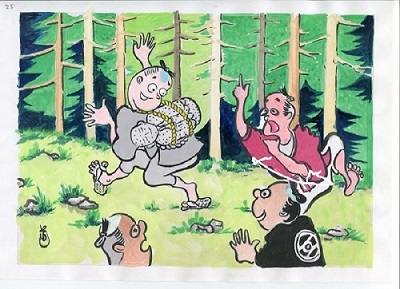

第二十五話 不思議な地蔵様

何年前の話か、知らないが。昔、飯川の人たちが、現在の鹿島町の石動山へ、たくさん山仕事に行かれたそうです。 ある時、仕事をしていると、笹原の中に、草が盛り上がっているところがありました。 「何であろう。」と思い、笹や草を取り除きました。する... -

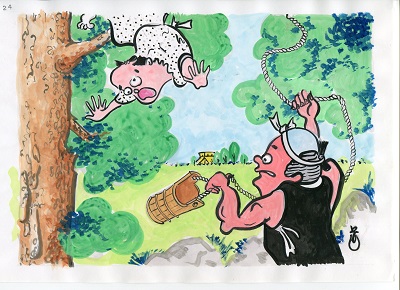

第二十四話 大木から下がった釣瓶

音、若林に、「よもさ」という家がありました。その家の道端に、大きな木がありました。誰いうともなく夜中に、その大木から、釣瓶が下がると、うわさが広がりました。 夜になると、誰ひとりとして、そこを通る者がいなくなりました。ところか、在所で、一...