何年前の話か、知らないが。昔、飯川の人たちが、現在の鹿島町の石動山へ、たくさん山仕事に行かれたそうです。

ある時、仕事をしていると、笹原の中に、草が盛り上がっているところがありました。

「何であろう。」と思い、笹や草を取り除きました。

すると、草の下から、りっばな、きれいな優しい顔をした『地蔵様』というか、『石仏Jというか…が、横に転がっているのを、 守沢太一郎さん(右門次郎)<よもじろう>さん〉が、見つけました。「これは、もったいない。」といって、付近の笹や草を刈り, 正座して、それを、起こしておきました。

しかし、太一郎さんは、気になって、仕方がありませんでした。「…私が見つけたのだが…、何か、関わりがあるような気がして…。」と、仕事が手に就きませんでした。

夕方、太一郎さんは、仕事が終わり、帰宅の際に、「この『お地蔵様』をここに置くのは、気懸かり」だから、家に持ち帰る。」と言い出しました。

今すぐ透かし他の人たちは、「このお地蔵様」は、重くて、もつて帰られない。」と再三、止めました。

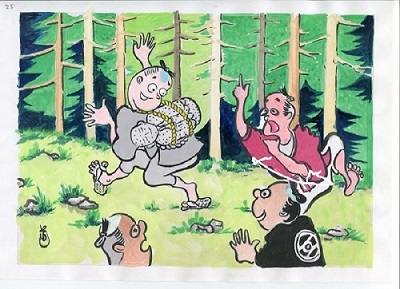

しかし太一郎さんは、『地蔵様』を荒縄で縛り、背負って、みんなと一緒に、山を下りました。

太一郎さんは、重いとか、苦しいとか一言も口にせず、足も軽く、トントントと、みんなと同じくらいに山を下っています。

他の人たちは、「もう、代わって担いでくれないか。」と言い出すのを待っているが、太一郎さんは、黙々と如何にも平気そうです。

『地蔵様』は、背丈四十センチ、前と後ろの厚み一〇センチくらい、重量にして、約十五キロくらいありました。

見かねて、「右門次郎さん、えらい元気やね。ちょっと代わろうか。」と質すと、「いや、大したこともないよ。家まで行かれそうや。」と応えて、山を下っていきました。

後日、『その地蔵様』は、右門次郎さんの墓地(石畑)に、一緒に並べて、安置してありました。

それが、 今から三十五年前(昭和三十年頃)、どうしたのか、その『地蔵様』の首が、落ちているのを、町の人たちが見つけました。

その当時、 右門次郎さんの方は、都合により、名古屋方面に引つ越され、また、飯川には、土地改良組合ができて、耕地整理をするはこびになり、この石畑の墓地も、移転させるをやむなきにいたりました。

この話を聞いた若林の平木頁吉さんは、「なんともったいないことであろう。

今後は、私がお守りしましよう。」といって、首の落ちたのを修復しました。

現在、 その『地蔵様』は、平木さんの屋敷内にりつばな祠が建てられ、その中に安置されてあります。

これは竹坊信子さんの話を、まとめて書いたものです。