ふるさとの民話– category –

-

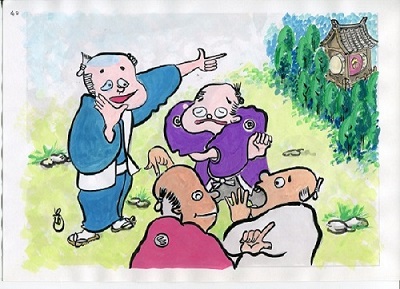

第四十三話 大木の天狗様

天狗様とは、赤いかをして、その鼻は、たいへん高く、ある面では、神様の代名詞に使われている。 天狗様が、ひとたび、その姿を現すと、万物すべて、恐れて平伏するという。その天狗様が居住とするところは、大木の上である。 天狗様は、酒を好み、いつも... -

第四十二話 松の池の「めいしろ」

飯川の光善寺に、寺小屋があった頃のお話です白馬村の子どもも、その寺小屋へ通っておりました。 手習いやソロバンが終わっても、子どもたちは遊んでいて、すぐに、帰ろうとしませんでした。その度に、寺の法さまが、「早う、帰れや暗くなると、松の池から... -

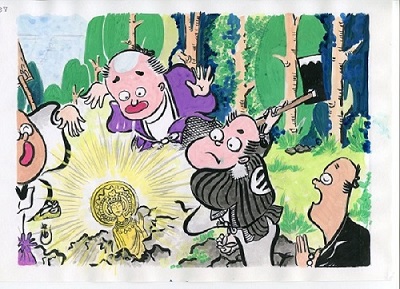

第四十一話 黄金の神輿

八幡神社の後方に、周囲7・8間ほどの小さい池があり、「黄金の神輿」が、埋まつているといいます。 その昔、城山の畠山氏が栄えた頃、八幡神社とも深いつながりがありました。そして、八幡神社にほ、畠山氏の神輿が置いてありました。 ところが、城山は... -

第四十話 三ケ村の池と大太鼓

八田の奥山に、「三ケ村の池」といって、二つの大池が、二段になっている。 「三ケ村」というのは、「八田と国下、中挟」をいう。「三ケ村」は、この池の水で、それそれの田んぼの用水をまかなっていた。 池は、八田の奧山というが、本当は多根コロサと江... -

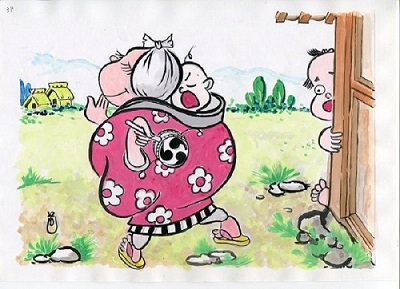

第三十九話 かなはんのべやさ(下女)

飯川のかなはんに、のん気というか、ものに動じない「べやさ」がいた。 下男たちも、彼女には、まったく頭が上がらない。そこで、下男たちは、一度、びっくりさせてやろうと、一計を案じた。 夏の昼下がり、「べやさ」が、うとうとしているのを、下男だち... -

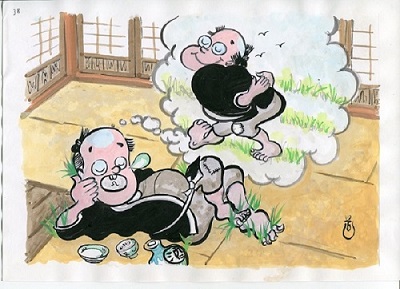

第三十八話 多根の麦太郎

多根の村は、山間地にあり、冬が早く、春が遅い。農産物は、里より、よほどできなかった。 いつの時代か、村には、たいへん、辛抱強い男がいた。畑にまいた麦を、裸足で踏まえ、体温で発芽させていた。 そして、りつぱな麦を作り、良質の麦種を産出した。... -

第三十七話 練藪の観音

石崎の漁師が、網を、入れても入れても、魚が、とれない日が続いた。 おかしいおかしいと思いながら、漁師たちは、 漁を続けていた。すると、海がキラキラ光り、どこからか、光が射し込んでいるのに気づいた。 不思議に思い、その方角、八田中挟の山の山頂... -

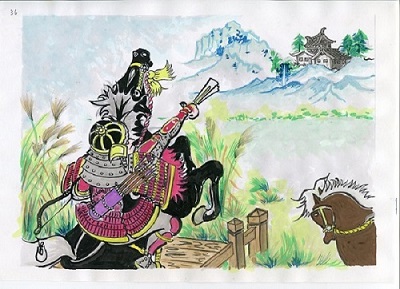

第三十六話 戻橋(もどり橋)

千野町から流れ出て、徳田と矢田郷の境を流れ、国道一五九号線を横切る、小さな川がある。 この小川にかけられた一つの橋を、「戻橋(もどり橋)」と呼んでいる。 上杉謙信が、 城山の畠山氏を攻めた時、城山の城は、城塞堅固で、上杉謙信は、容易に、攻め落... -

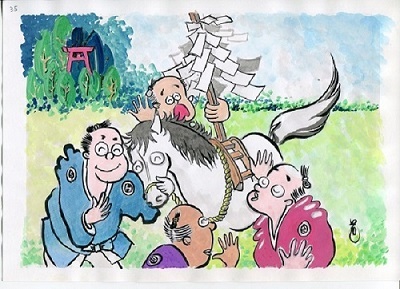

第三十五話 若宮の神さんと四ケ村祭

院内の四ヶ村祭の神さんは、八幡様で、鎌倉の八幡宮の分身を、お請け申して、まつられたものである。 その昔、白馬村の「とびすけ」さん、下村の「もっとも」さん、飯川村能登坂の「ひちりよも」さん、若林村荒牧の「へよぅよも」さんの四人がはるばる、鎌... -

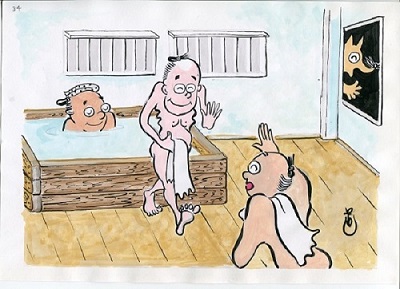

第三十四話 原次郎ぎつねの嫁入り

昔、一軒のさらし屋が、七尾にありました。息子が、嫁さんをもらった、あくる朝のことでしだ。 息子が、目を覚まして、 隣をみると、「妙観院の弁天様」が、眠っていらっしゃるので、びっくり仰天、 家中、大騒ぎになりました。 そこで、さらし屋の主人は...