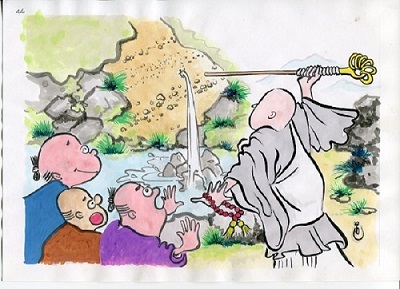

江曽山から、多根のコロサへ通じる峠の道端に『弘法様の水』と、呼ばれる小さな出水がある。

その昔、弘法大師が、石動山へお登りになられた時、お授け下された出水だとの、伝説があります。

いまでも、地元では、この出水を『弘法様の水』と、呼んでおりまいわれているす。

古くから石動山は、地すべり等があり、神の宿る山として、畏れ崇められていました。

その頃は、江曽山の道が、石動山へ登る本通りでした。

それは、越蘇駅もあり、中腹の尾根道から、邑知平野をはじめ口能登から奥能登まで見渡すことができ、頂上から立山も遠望できる自然に恵まれていたからだといわれている。

戦国時代、この景勝の地を、巧みに利用した『幻の山岳城』が、あったと言われている。

山頂(通称、三尾山)から、七尾城へ通じる山街道の『弘法様の水』は、多くの人馬に利用された。

また、上杉勢の能登進攻の際、畠山七人衆の一人といわれた飯川義宗氏が武運つたなく、此の地で城を枕に自害して果てたと伝えられている。

昭和20年代まで、郵便屋さんも、多根への集配に、時々、この道を通り、『弘法様の水』と呼んで親しまれていたが、今では人通りも殆どなく、世の移り変わりを見とどけるが如く、水だけが、ひたすら流れ出ています。