石崎の漁師が、網を、入れても入れても、魚が、とれない日が続いた。

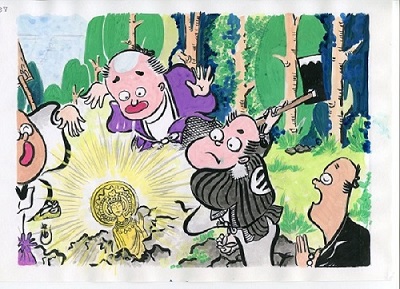

おかしいおかしいと思いながら、漁師たちは、 漁を続けていた。すると、海がキラキラ光り、どこからか、光が射し込んでいるのに気づいた。

不思議に思い、その方角、八田中挟の山の山頂を、見上げた。まぎれもな<、山の頂上から、輝 く光が出ていた。

「この光のため、魚が、寄りつかないのか。」と、さつそく、その山頂の地を、掘ってみると、なんと、出てきたのは「観音様」でした。

長ら<、土の中に埋没されていたのか、著しく、形相を損じていたが、胎内佛は、損傷もあまりなかった。

さっそく、江曽山の練ヶ谷内に御堂を建てて、お奉りした。

年々怫事を執り行っていたが、練ケ谷内は、かなり、山へ入ったところであり、人も途絶えがちになった。

ついつい御堂等の修理も思うに任せなかった。

山の風と共に、「観音様」の「寂しい寂しい」との、ささやきが伝わってきた。

明治の末期、その御堂を在の妙楽寺へ移した。

その後、石崎の漁師はキラキラ光るものもなくなり、魚も戻り、いつも豊漁でした。

漁師たちは、 これも、「観音様」の御利益と喜んだ。

この「観音様」は、石動山や白山の開基である「泰澄大師」の作といわれ、畠山氏落城の際、避難民が、高塚山の山頂に、埋めて逃げて、後日、掘り起こそうとしたのが、そのままになつたものといわれています。