昔、一軒のさらし屋が、七尾にありました。

息子が、嫁さんをもらった、あくる朝のことでしだ。

息子が、目を覚まして、 隣をみると、「妙観院の弁天様」が、眠っていらっしゃるので、びっくり仰天、 家中、大騒ぎになりました。

そこで、さらし屋の主人は、「弁天様」を大八車に乗せて、こっそり、「妙観院」へ運びました。

「法印様、」「おっ、さらし屋さんかい。」「はい、実は、妙なことが起こりまして…。」と、さらし屋の主人は、訪ねたわけを話して、大八車のところへ引き返し、包みを開けました。

ところが、積んできたはずの「弁天様」が、見あたりません。法印様をはじめ、寺の人たちは、みんなで、手分けをして探しましたが、見つかりませんでした。

このことが、いつとはなく、町の人たちに知れわたると、町の人たちは、「源次郎ぎつね」の仕業にしました。

そして、次の年の春のことです。八幡の右馬次郎さんの息子が、矢田の次郎左工門さんの娘をめとることになりました。

ともに、古い家柄でしたから、街道筋の人たちは、その嫁どりを、心待ちにしておりました。

そこへ、嫁どりの行列が、通りかかりました。

「早く出て見ないと、通り過ぎてしまうぞ。」街道筋の人たちは、一斉に、家を飛び出しました。

「さすがに、立派なもんだな。」人々は、口々にほめそやしましたが、その後で、しきたりによって、行列の人たちの顔に黒いなべずみを塗ってあげました。

さて、 嫁どりの行列が、八幡の右馬次郎さん方の前に着きました。けれど、出迎えの人たちが、見えませんでした。「どうしたんだ。」「こうしたんだ。」と、ひと騷きをしてみれば、 なんと、次郎左工門さんの方が、 日取りを、一日間違えていたのでした。

しかし、このことに、こだわっていても仕方がないから、ともかく、家に入ってもらいました。

ところが、入ってくる顔を見ると、どれも、みんな黒く、目だけが輝いていました。

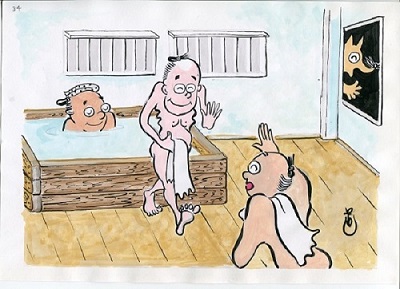

そこで、馬次郎さんの方では、「これは、源次郎ぎつねの一族であろう。」「それじゃ、ためしに、風呂に入ってもらおう。きつねは、風呂を嫌がるそうじゃないか。」と話し合って、一行の人たちを、風呂へ案内しました。

ところが、誰一人嫌な素振りをみせません。「おおきに。」「おおきに。」と喜んで、風呂場へ急ぎます。それに、風呂から出てくる顔を見ると、いずれも整った人間ばかりです。

嫁どりの席で、馬次郎さんが、このことを打ち明けるとみんな大笑いをしました。

このように、 化かさないのに、化かしたと勘ぐられるほど、徳田、七尾一帯に「源次郎ぎつね」は、いつも取りざたされたということでございます。