今は昔、神様方が、世の中に、たくさん、居られたときのお話です。

田には田の神様が…、山には、山の神様が居ました。

私たちが、子どもの頃、寺から後の山へ通じる道がありました。 真夜中、コ-ンコ-ンと、キツネの鳴く声が闇にこだまして、神秘な山の精霊(しょうりょう)の声のように思えたものです。

しかし、今は、田に、神様の姿なく、山にも、神様が姿を消した。

川はドブ川と化して、魚も住めず、どうしたことでしょうか。人々の心の中にも、神が住めなくなったのでしょうか。

昔、田植えは、祭事(まつりごと)てした。苗を植えさせて頂く、神様への厳粛な家の、大切な行事でした。

田植えに奉仕された人々が、田の神様の栄光をたたえて、赤飯のもてなしを受けたものです。

江曽山と、五箇山(ごかやま)の奧山の中腹に、大きな くぽみがあります。

昔、江曽は、越蘇郷(えっそごう)と呼ばれていました。

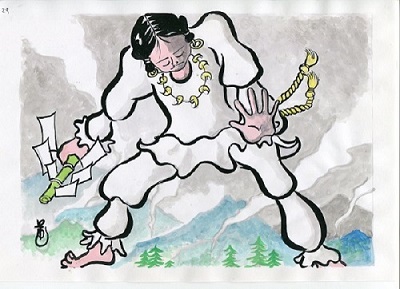

それよりも、もっと音、「手長足長命(てながあしながのみこと)」という、大きな神様が、石動山から江曽山にかけて、住んで居られました。

この神様のもとに、七軒の家の人たちが、山の中間のあちこちに、細い煙をあげながら、暮らしておりました。「江曾七軒」と称し、江曽町の元祖といわれています。

(九郎右工門、次郎左エ門、吉左工門、 助左工門、 彦左工門)これらの人々に、かの命(みこと)は山の幸、海の幸を与えようと、堂の上にかけて、両足を踏ん張り、長い間考えました。

山には、緑の木々を…、海には、たくさんの貝や魚を…、そして人々には、 神の心を与えました。

そのおかげで、村には、人も増え、和やかな神の心が、村をつつみ、今時の繁栄をみることができました。

この命が、踏ん張った足跡を、「巨人の足跡」と、村人たちが呼んでいます。