国分高井の鷹合兵衛家は、代々、肝煎役をつとめた家です。

広い屋敷に、 水がめを三個ものせた、茅葺寺屋根の大きな家でした。

奥座敷横の十五畳間が「てんぐ様の間」と呼ばれていました。家のうしろに、直径八尺もあるタブの巨木に、大蛇のような藤のつるがからみ、「てんぐの間」を覆っていました

この巨木が、「てんぐ様」のすみかでした。

兵衛どんの家族や近所の人たちは、この木のまわりを、いつも、きれいに掃除し、御神酒などを供えていました。

ある時、二十九日村(ひずめむら)の若者が、七尾でお酒を飲んで、兵衛どんの前の街道を通りかかりました。

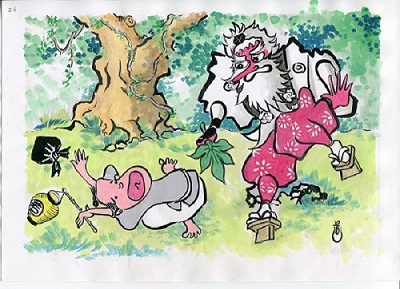

そして、大きな声で、「てんぐ様」の悪口をいったり、通行人や村の人たちに迷惑をかけてしまいました。

その日、二十九日村では、若者が、帰ってこないので、村中総出で、若者を探しました。しかし、見つかりませんでした。

一週間ほと経って、兵衛どんの主人が「てんぐの間」を覗くと、部屋の隅に若者が、一人うず<まっていました。

その若者の話を聞くと、二十九日村の若者で、「てんぐ様」のおしかりを受けて、この部屋に閉じこめられたというのです。

さっそく、兵衛どんの主人は、この若者のことを、二十九日村へ知らせました。

すると、 二十九日村の人たちが、四斗樽のお酒を、「てんぐ様」にお供えしていねいにお礼をして、 その若者を連れて帰りました。 その後、その若者は、一心に働き、家や村のために尽くしました。

そして人々に尊敬される、りっはな人になりました。それからは、 二十九日村の人たちをはじめ、兵衛どんの前の街道を往来する人々は、タブの巨木の前で立ち止まり、「てんぐ様」へ、一礼をして通ったそうです。