八田の村は、今よりもずっと奧へ入った山の中にあったそうです。

八田川の川上に、小さな池があります。昔、大蛇が、その池に住んでいたので、村人たちは、時々、池の側で雨乞い(あまごい)をしました。

それで、この池を「雨乞い沢」と呼んでいました。

昔、長<日照りか続いたことがありました。村人たちは、飯川村の光善寺を訪ね、法印さまに「雨乞い沢へ行って、お祈りをして下さい。」と頼みました。

法印さまは、「信州の戸隠(とが<し)神社の雨乞いの水をいだだいてくれば、さっそ<お祈りしましょう。」と教えてくれました。

そこで、村人たちは、代表を選んで、信州へ送りました。

代表の者いたちは、雨乞いの水をいただきました。

「帰り道だけは、 決して休むな。」と注意されたので、 夜通し歩き続けましだ。

それは、休んだところに雨が降って、それでおしまいになるとも言われたからでした。

さて、村へいよいよ雨乞いの水が届くと、村人たらは、 総出でわらの大蛇をこしらえ、 それをかついて、 雨乞い沢へやってきました。

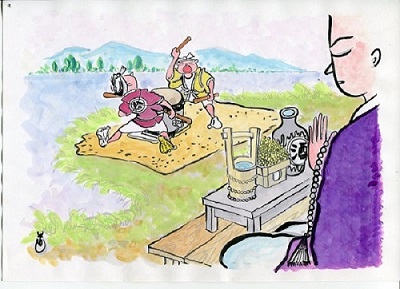

池の前に、高いやぐらを組み、その上に太鼓をのせて叩きました。また、やぐらのそばに祭壇をつくり、神酒や雨乞いの水を供えました。

そして、お法印さまが、読経を始めました。こんな風にして、雨乞いの式が行われたのです。

雨乞いは、 七日間続けられました。その間、法印さまは、ご飯も水ものどへ通しませんでした。

村人たちも、法印さまの後ろで、お祈りを続けました。鼓の音も、休むことなく打ち続けました。

すると、七日目の満願(まんがん)の日には、とうとう、雨が降ってきました。この雨で、村の田畑が生きかえり、村人たちは、 安堵(あんど)の胸をなでおろしました。

今でも、この池に石を投げると、大雨になると言われています。また、その時、打ち続けた太鼓は、八田町に「雨乞い太鼓」「龍神太鼓」として伝えられ、太鼓打ちは、ますます盛んになっています。