ふるさとの民話 第二話 『下の百姓の話』

一)検見取り

江戸時代、徳田では、八幡と下は、天領(幕府直轄領)であり、年貢は、「検見取り」(その年の収穫に応じて、年貢を取る)であった。

その他の村は、藩領(加賀藩の領地)であり、年貢は、「定免」(每年、一定の年貢を取る)であった 下では、每年、代官(幕府の役人)がやって来て、坪刈り(一坪の稲を刈ること、それを基礎にして全体の収穫を決める)をした。

その後、代官の見ている前で、千歯こき(江戸時代に使ったもみすりの道具)で、もみをはぎ取った。次に、はいだもみをいり鍋に入れて乾燥し、乾燥し終わったもみを、ますに計って収穫量を調べた。下の百姓たちは、何とかして代官の目をかすめ、坪刈りの収穫量を減らそうと工夫した。 そして、いり鍋でもみをいる時、代官の目をかすめて、もみを鍋の外へはじき出した。

それは、なかなかむずかしいことだったが、代官に気づかれずに、うまくはじき出した。

このようにして、きびしい監視の中でも、百姓たちは、収穫を少ないように見せかける努力を続けたという。

(二)境界争い

下と白馬は、隣村であったが、下が天領であるのに対して、白馬は藩領であっだため、境界争いがしばしば起こった。その都度、藩の役人が調査にやって来た。

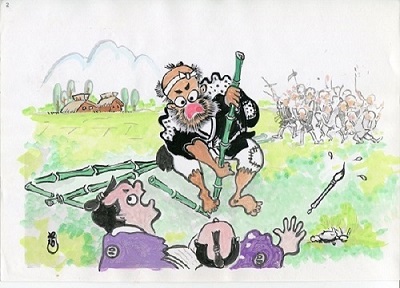

下の百姓たちは、瀋の役人がやって来ると、役人を囲んで、「どんな竿(土地を測る時、使う竿)を持って来たか。」と尋ねた。

そして、役人の持って来た竿が、藩領の竿であると、「下の竿(天領の竿のこと)を持ってこい。」と言って、その場で役人の持って来た竿を、へし折ってしまった。

そして、藩で公認の竿で、土地を測らせなかった。

この時の境界争いに関する制裁を記録した判決文によれば、下の百姓全員が、役人の調査を妨害した理由で、贖罪金(罰金のこと)を出している。