昔、能登の国中が「百日照り」といって、夏の間、雨が一粒も降らなかったときのことです。

七尾の近在、三+ケ村のお百姓だちは、雨が降るのを待ちきれず、飯川の光善寺の法印さんのところに行って、「八田の蛇(じゃ)池で、どうか雨ごい(日照りの時、雨が降るよう神仏様に祈ること)をして下さい。」とみんなで頼みました。

蛇池は、八田の山奧にあり、昼ても薄暗い池でした。

昔から、大蛇がすんでいるといういい伝えがありました。

法印さんは、お百姓たちの話を聞いて、さっそく、みんなと一緒に蛇池へ行きました。

そして、 祭壇を設け、 断食をして身を清め、一心不乱に雨ごいのお祈りを始めました。

ところが、一週間目の満願の前日、法印さんは、 誤って池の中へ大切な雨ごいの数珠をおとしてしまったのですと‥‥。

さぁ大変、 法印さんはすっかり困って、数珠を拾うために池の中へ入ろうとしました。

お百姓たちは、驚いて、「この池は、底無し沼だと聞いとります、

そんなところへ入ったら、生きて帰れんでしょうから、どうか、数珠のことは、諦めてくださいませ。」

一心に頼むのですが、法印さんは、聞き入れず、「この数珠は、光善寺に代々伝わる寺宝なんじゃ。だから、私の命に代えても取り戻さねばならんのじゃ。」 と言って、そのまま池の中へ入っていかれました。

お百姓たちは、どうしたらよいのかわからず、そこにたちすくんで震えていました。

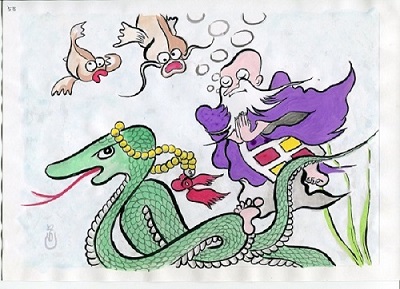

しばらくたって、池の中から、法印さんが姿をあらわし、何事もなかったように、 にこにこしながら帰ってこられたのです。

見れば、法印さんの手には、落としたはずの数珠が、ちゃんとかかっているではありませんか。

お百姓たちは、胸をなでおろして、法印さんの前に駆け奇ってきました。

法印さんは、みんなをぐるりと見渡して、「池の中は、思ったより浅かったのじゃ。

まず、下へ降りる階段があってな、そこを降りていくと、途中に木の株があるのじや。

ふと、その上を見ると、運良く木の株の頭に、この数珠がのっかていたのじやよ。』と話されました。

底無し沼であるはずの池ですから、お百姓だちが、半信半疑でいると、 法印さんは、 急に声を落として、「実は、階段と思ったのは、大蛇の背中であったのじや• •。

また、木の株のように見えたのは、大蛇の頭だったのじゅよ。」といわれたのです。

お百姓たちは、ゾーッとして、目の前の青黒い池を見つめなから、震えが止まらなかったそうな。

そして、この法印さんは、なんと尊いお方であろうとみんなで、法印さんに向かって合掌しましたと‥‥。

さて、いよいよ、その翌日、満願の日になると、大雨が降り続いて七尾の町中が水浸しになりました。

そして、雨ごいのおかげで、三十ヶ村の田畑は、いっへんにうるおい、その年は、大豊作になったそうです。お百姓たちは、そのお礼にと、みんなで相談して、大般若経六百卷を、お寺へ寄進しましたとさ。

そのお経は、今も、光善寺に全卷残っているそうな。