飯川町に、周り二丈七尺、 高さ十五間、樹齢五百年と言われる「ケアキの木」がある。

シメ縄が卷かれ、天然記念物となっている。

昔は、頓聴寺の境内であったそうで、いつの頃からか、この大木に天狗さんが住むようになった。

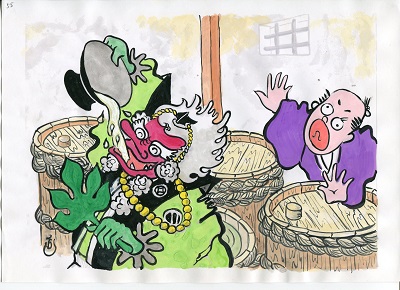

この木の向かい側には、七尾酒の元祖といわれた旧家があった。ある年、夜も深々とふけた真夜中に、 その家の酒蔵へ何者かが忍び込んでいるのを、酒番が見つけた。

「すわっ—、泥棒だあ」と、蔵番は、大尺棒を辰りかざし、酒蔵の中へ踊りこんだ。‥‥と、 とたんに目をまわし気絶してしまった。

それもそのはず、クセ者は、五寸もあるような長いしかも太い鼻で、真っ赤な顔、一枚歯のゲタをはいた身の丈、六尺あまりの大天狗でした。

翌朝、家の人が起きてみると、蔵の戸が開いているので、不審に思った。

そこで、蔵の中を見たところ、蔵番が、だらしなく気絶しており、酒樽もい<つか空になっていた。

ようやく、息を吹き返した蔵番の話で、天狗のしわざとわかった。

不思議なことに、その年は、近年にない不作に見まわれた。

その後も、天拘が旧家の酒蔵へ酒を飲みに舞い降りた年は、必ず凶作であった。

人々は、凶事の前兆だと、恐れおののいた。

そこで、村の人々が集まって相談した結果、シメ縄を張って、悪童たちのいたずらを禁ずるとともに、天狗の好きな酒を献上し、お出ましを防ぐことにした。

天狗は、大喜びしたのかそれ以来、姿をあらわさなかった。

以後、この大木は、村の繁栄のシンボルとなった。

私たちが子どもの頃、おじいちゃん、おばあちゃんに、この話を何度も聞かされた。

『大ケアキから、よくタンタンと、太鼓の音が聞こえ、白いものがス—ッと酒屋に入り、また、スーッとケアキへ登っていったのを、何度も見た‥‥.。』子ども心に、本当にしたものでした。

今でも、夜ふけに、そのような見方をすると、かすか、太鼓の音が聞こえてくるような気がする。