徳田保育園の横にある用水池を『常楽池(じょうらくいけ)といいました。

この池と国道一五九線が接する片隅に、一つの石碑が建っています。

大文字で、「八幡正八幡宮」と書かれ、小文字で、「従是八丁」(これよりはっちょう)と書いてあります。

この碑が、八幡神社への道しるべであったと、いわれています。その昔、この付近に、 清水がわき出る『常楽池』という小池がありました。

石碑は、その池の跡であったと、伝えられています。(現在の『常楽池』は、近年、つくられたものだと、いわれます。)

大昔、大国主命(おおくにぬしのみこと)が、この地方を治めておいでた時、命(みこと)が、八田の宮山へお通いになっている間に、おきさき様に御子神(みこがみ)が、生まれました。

産後、命は、この池で、 御手を洗われました。

百姓たちは、この話を聞き、日頃の苦労のために、病み痛む手足を、この池で洗い清めたところ、不思議によくなり、また元気に働くことができるようになりました。

そして、家も村も、栄えたため、いつしか、この池を『常楽池』と、呼ぶようになりました。

さて、大国主命の御子神は、その後、す<すくと成長されました。命は、どこへ行く時も、御子神を連れて行かれました。

ある年、長雨のため、八田から国分へ流れる川が、大水になって荒れました。 渡るのも、たいへん危険でした。

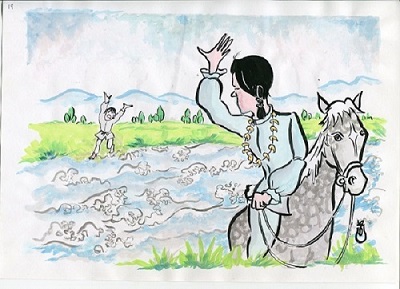

命は、御子神を連れて、この川を渡ろうとされましたが、とても渡れませんでした。

いつしか、御子神が足手まといになりましたので、命は、「お前は、ここに残りなさい。今日から、一人立ちするのです。と、 御子神にいわれました。

御子神は「父上、どうか、一緒に連れていって下さい。」と追い慕われました。しかし、命は、 国下と八幡の境に、御子神を取り残したまま、馬に乗って荒れる川を、一人で渡り、旅立たれました。

その後、 この川を、 誰いうこともなく『捨越川(すてごしかわ)』、または『捨子川』と、呼ぶようになりました。

そして、一の宮気多神社の「おいで祭り」に、御輿(みこし)が、この川を渡る時御輿の鈴を鳴らさないように、静かに渡るといわれています。

それは、「御子神が、鈴の音に気づいて、父上である大国主命を、追い慕われることをおそれ、また、父上に取り残された悲しみを忘れるためでもある。」といわれている。