江戸時代の中頃、飯川の大池をつくったときのことである。

飯川では、加賀藩の許可を受けて、江曽の境のところに、池をつくることになった。

昔のことで、池は、農業用水として、とても大切なものであり、つくるからには,少しでも大きな池を…と考えた。

縄張りの時、江曽の土地へ入り込んで、杭を打った。そこで、江曽の人たちは、大へん怒って、その杭を引き抜いてしまった。 もともと、飯川は新しい村で、江曽の方が古い。目の上のたんこぶにしていた上、大切な道路に入り込んで杭を打ったのだから、 江曽の人たちが、怒るのも無理はなかった。

しかし、飯川の人たちも、黙っておられず、そのことを加賀藩へ訴え出た。

藩の役人が、わざわざやってきて、取り調べることになった。そうなると、江曽ては、どんなひどい罰を受けるかもしれないので、村中の人だちが集まって相談した。でも、名案がなく、途方にくれていた。

その時、「おれが、ひき受ける。」といって出たのが、兵衛(ひようえ)という人であった。

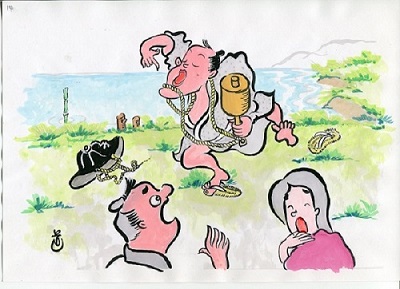

「兵衛さんに、どんな名案があるのだう」と、村人だちが案していると、兵衛は、わら槌を首につるして、役人の前に出た。

役人は、「あの杭を抜いたのは、お前か。」と、重々し くたずねた。 すると兵衛は首につるしたわら槌を、指さして「これが、杭を抜いたのてす。」とうやうやしく答えた。

役人は、もともと、飯川の方に、無理があったことかわかっていたのと、兵衛の頓智に感心して、その事件は、わら槌がしたことにして、罪人を出さずに済ませた。

それから、江曾の人たは兵衛の殿様」といって、非常に尊敬したという。

「兵衛の殿様」にはもう一つ言い伝えがある。「兵衛のあご尺」ということばがある。

ある晴れた日、「兵衛の殿様」が、あごを動かして、「ここからここまでが江曽だ。」と、あご指しをした。

その地域が、現在の江曽だそうです、そのため江曽は、久の木から中挟まで、非常に長い在所になっている。

「兵衛の殿様」は、それほどまで、羽振りがよかったそうです。