昔、飯川に金剛五ヶ寺があって、栄えていていました。

現在の天池浩さんの宅の付近に、その一つの万福寺がありました。万福寺の跡には、昔の盛時を思わせるような大杉が、そびえていました。

大正のはじめ、万福寺跡に徳田織物エ揚を建てることになり、 大杉を伐ることになりました。しかし、「昔から生えている大杉には、 神様が住んでおいでる。」というので、みんなで相談して、神主さんにお祭りをしてもらうことになりました。

天池さんのお庭に、大楓がありました。この大楓にしめ縄を張り、神主さんが祝詞をあげ、 神様を大楓へお渡ししてから、大杉を伐りました。

その後で、天池さんは、万福寺の跡にあった石を運んできて、家の前に石垣をつくりました。ようや<、石垣が出来上がって、喜んでいると、どうしたのか、石垣の一角が崩れました。

崩れた所だけなおすと、 しばらくして、同じところが、また崩れました。

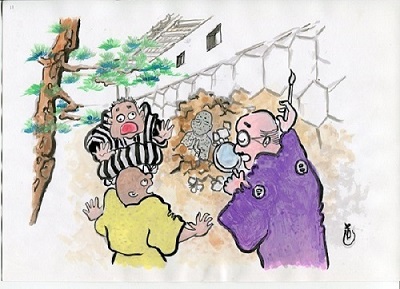

それから長い間、石垣は、崩れたままになつていました。昭和の初め、天池さんが、石垣を修理することになり、今まで何度も崩れた原因を、詳しく調べてみました、すると、石垣の中から、「石の仏様」が出てきました。

それを見た人たちは、「これは、もったいないことをした。おそら<、この仏様は、石垣の中がら、早く出たいのでそれを催促していたのだろう。」と話し合いました。

天池さんは、さっそく祠を作って、仏様を安置しました。

仏様が取り出された後、石垣は、二度と崩れなかったといいます。

その仏様は、現在、天池さんのお宅の国道わきの祠に安置され、次のような由来記が渇けられています。

「由来記 この仏像と手洗い鉢とは、飯川村万福寺の跡、天池氏宅地より、堀り出せしものにて、凡そ干年以前、万福寺の遺物なるにより、ここに安置せりという也。」金剛五ケ寺のうち、現在、残っているのは、飯川の光善寺のみであるといいます。