昔「いわつきわけの命」という哑(おし)の皇子がおられた。

皇子の父てある天皇は、ある夜、 夢の中で、「石動山の天平寺にお詣りすれば、皇子の哂が治るてあろう。」というお告げを聞かれた。

そこで、天皇の命により、皇子は、勅使として、 天平寺へお詣りにやって来られた。

その頃、石動山へ登る道すじに、種(たね)という村かあった。種には、天平寺の鍵あずかりをしている守護職、桜井四位が住んでいた。

皇子は、まず桜井家を訪ねられ、そこでひと休みされた。

その時、 皇子は、「ここは、どうして種と呼ぶか。」とたずねられた。

「この地方は、神田に播いたり植えたりする種や苗を育てるところなので、種と呼んでおります。」と桜井氏が答えると、「ここは、よく木の茂つているところである。これからは、多根という字を使うように。」と皇子が言われた。

それ以来、この地方を「多根」と呼ぷようになった。また、皇子は、桜井家のもてなしを大そう喜ばれ、そのお礼として、歌を一首と茶碗や急須、徳利をくだされた。

それらの品々は、今も桜井家に伝えられている。

やがて、皇子の一行は、桜井家を出て、石動山の険しい道に進まれた。

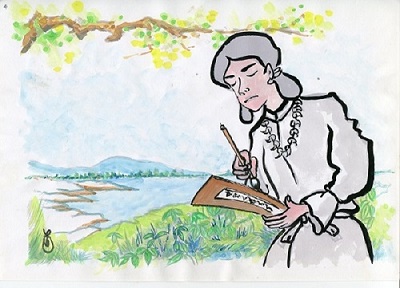

丁度、夏のはじめで、山には、ホトトギスか嗚き渡っていた。頂上に近い坂を登った時、皇子は立ち止まり、ホトトギスの声に耳を傾け、その場で、ホトトギスの歌を一首詠まれた。

この時より、 皇子は、口がきけるようになったという、その歌は、今は伝わっていない。

現在、石動山の峰の近<に、「発音坂(はつおんさかごと呼ばれる坂がある。それは、皇子が、初めて口をきかれたところだという。 また、発音坂の近くに、 皇子をまつった勃使塚が残っている。